轉眼就到八月的最後一天。蟬聲還在,太陽比盛夏更炙烈,卻只是夏天未散盡的餘溫。TreeInside 整個夏天都沒有更新,這一篇,就像開學前才補交的作業。等到隆冬再回頭,不知道能不能像卡謬那樣說:在我心裡,有一個不可戰勝的夏天。

昨天下午健身完,準備離開時,瞥見樓下電影院還掛著《浪浪山》。上映至今,我一直喊著想看,卻一直沒成行。再過幾天大概就要下檔了吧。於是臨時起意,自己走進了戲院。

銀幕上的故事慢慢展開,愈往下看,愈覺得那些情節裡,有熟悉的影子,也有相似的掙扎。

四個沒有名字的小妖怪,裝扮成唐僧師徒,想搶先取到真經,換來長生不老。雖然只是扮演,但一路仍要面對真實的磨難——從最初被取笑,到最後被認定為本尊,他們的心境悄悄改變。究竟,他們只是想藉著唐僧師徒的身分去圓一場長生夢,把人生都複製成別人的?還是能在既定框架裡,活出超越「扮演」的故事?

最後決戰時,有一幕很打動我:四個小妖怪往上衝,腳下踩著一張張脫下的面具——那些曾經的偽裝,如今成了托舉自己的階石。那一刻,在寬大的放映廳裡,光影流動,聽得見小孩的笑聲,也聽得見我自己的啜泣。沒有什麼比卸下面具、不再塞進角色,更動人的了。

這已經是我第二次一個人進電影院看電影了。對我來說,一個人做事一直都不容易。

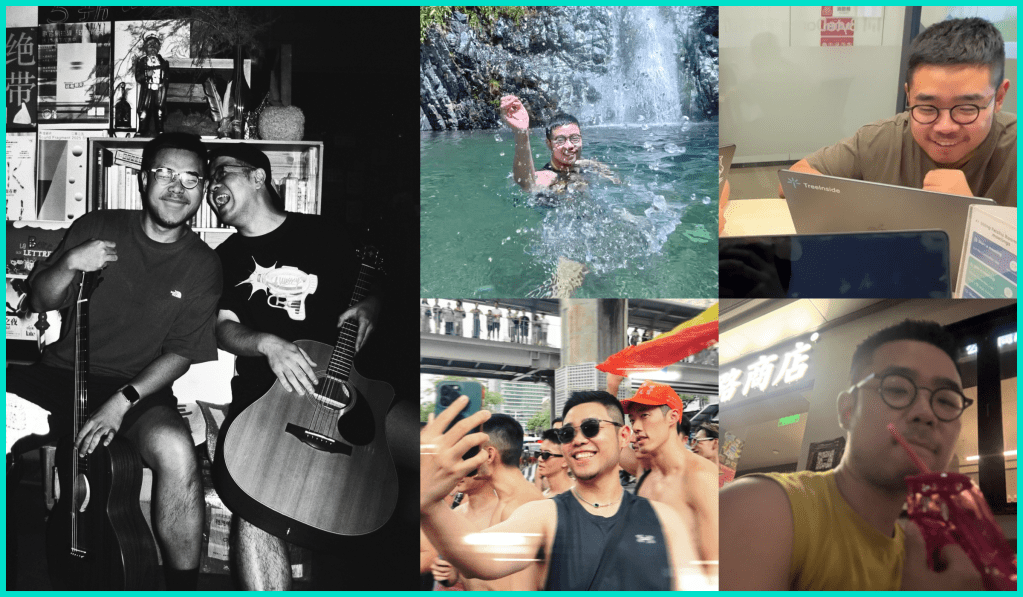

這個夏天,我開始嘗試許多新的行動。參加了好多彩虹活動,讓自己被看見;也不再隱藏對升遷、承擔更大責任的渴望……我比以前忙碌,無所事事的夜晚變少了,那個質疑「我是否值得被愛」的聲音似乎淡了些。然而,當獨處時刻不可避免地到來,羞愧與無力感仍然跟著。

很多時候,我不敢回答:我是被什麼驅動?

因為我清楚,更多時候,我在表演一個理想角色。被「演員的信念」推著走。這角色,理應從不缺乏關注,好證明他的價值;理應以某種樣貌出現,表現得游刃有餘。

當這些「設定」佔了上風,我就分不清自己是誰:當我去擁抱、去親吻,那是身體自然的反應,還是腦袋告訴我「應該」這麼做?當我去做職責以外的工作,那是出於熱情,還是因為角色設定如此?

小妖怪們出發時渴望的是長生。他們相信只要披上唐僧師徒的衣袍,走別人的影子,就能碰到那個夢。

老方丈卻早就看穿了。他把袈裟輕輕披在蛤蟆身上,那不是施捨,而是一種成全。那件袈裟,溫柔地接住了這群扮演他人的人,也靜靜等待著他們發現:真正的「真經」,從來不是長生,而是能卸下角色。方丈為他們供齋,不是因為他們是聖僧,而只是因為他們是活生生的人。

用角色換來的被愛與接納,永遠填不滿那個空洞。只有當走出角色,回到一個具體的人,取經的路才真正開始。

《浪浪山小妖怪》的英文片名是《Nobody》,講的是四個無名小妖怪最後選擇活成自己的故事。下週末,八三夭《沒有翅膀的人》演唱會,英文名叫《Nobody Can Fly》,更像是這個夏天的續篇。今年 831 的故事就寫到這裡,明年再續。下週六,演唱會見。

發表留言